개요

- GPU 컴퓨팅 고도화

- Model은 어떻게 관리해야 할까

- 앞으로 해결해나가야 할 문제

이전 포스팅

GPU 컴퓨팅 고도화

이전 p5 타입의 인스턴스에 gpu를 활성화까지 진행하고, 대체로 잘 동작하고 있었다.

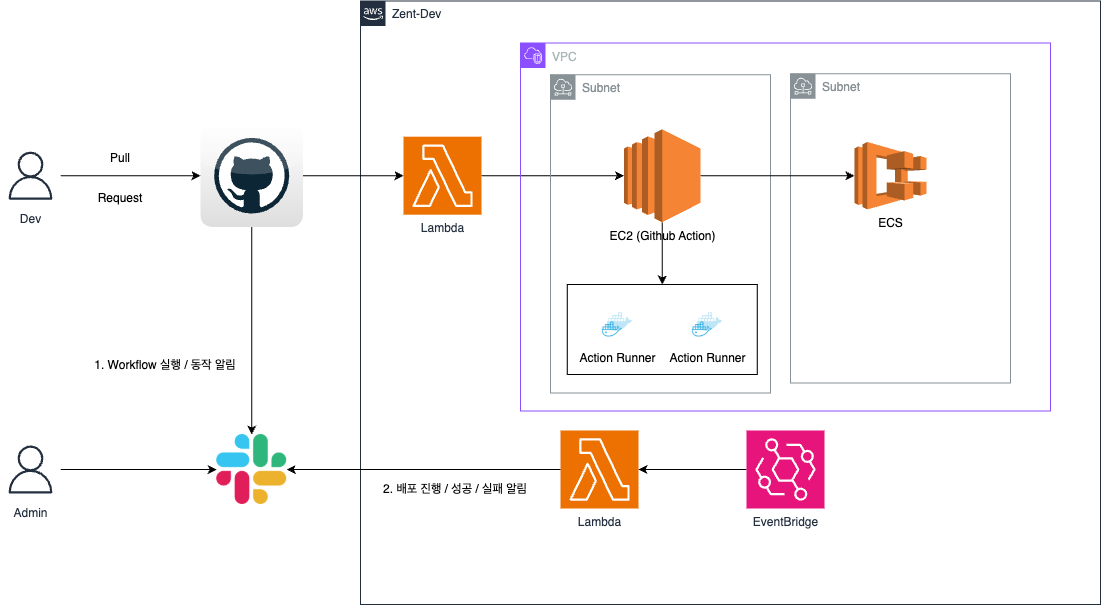

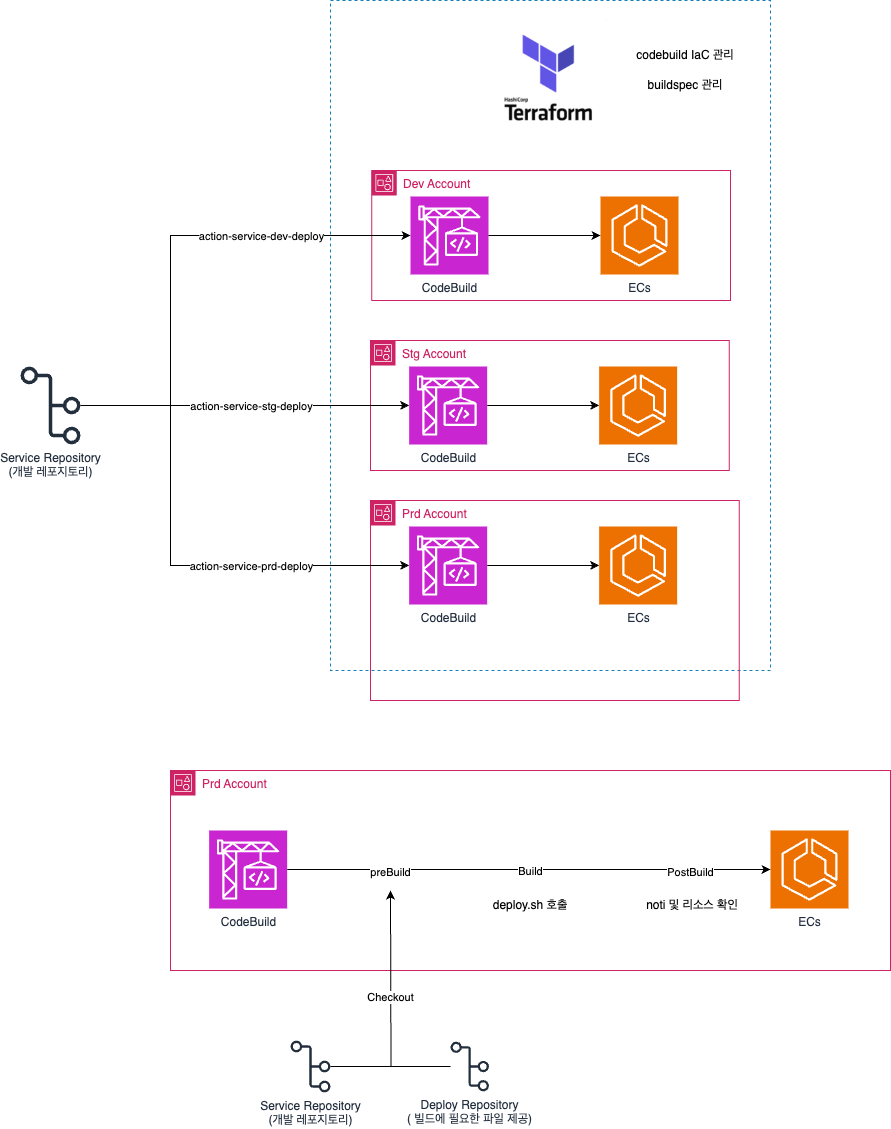

하지만 이게 동작이 결국에 docker-compose 형태로 동작이 되고, 문제 시 Rollback 이나 CI/CD 구조내에서 많은 문제가 있었다.

그에따라 Devops 인원들이 붙어서 배포를 관리해주는 건 너무 비효율적이었다.

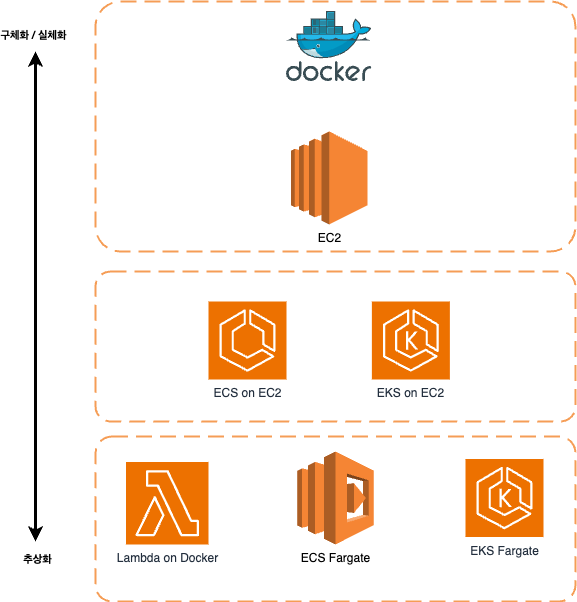

아무래도 바쁜데 이런것까지 잡아먹힐 수는 없으니, 어떻게 구성하는것이 좋을까 고민하던차에 ECS on EC2 형태가 어떨까... 싶었다.

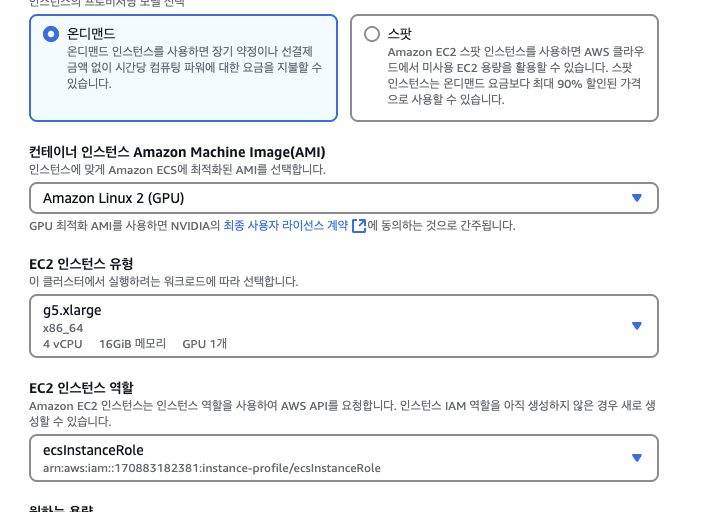

GPU 타입의 ECS Cluster 생성

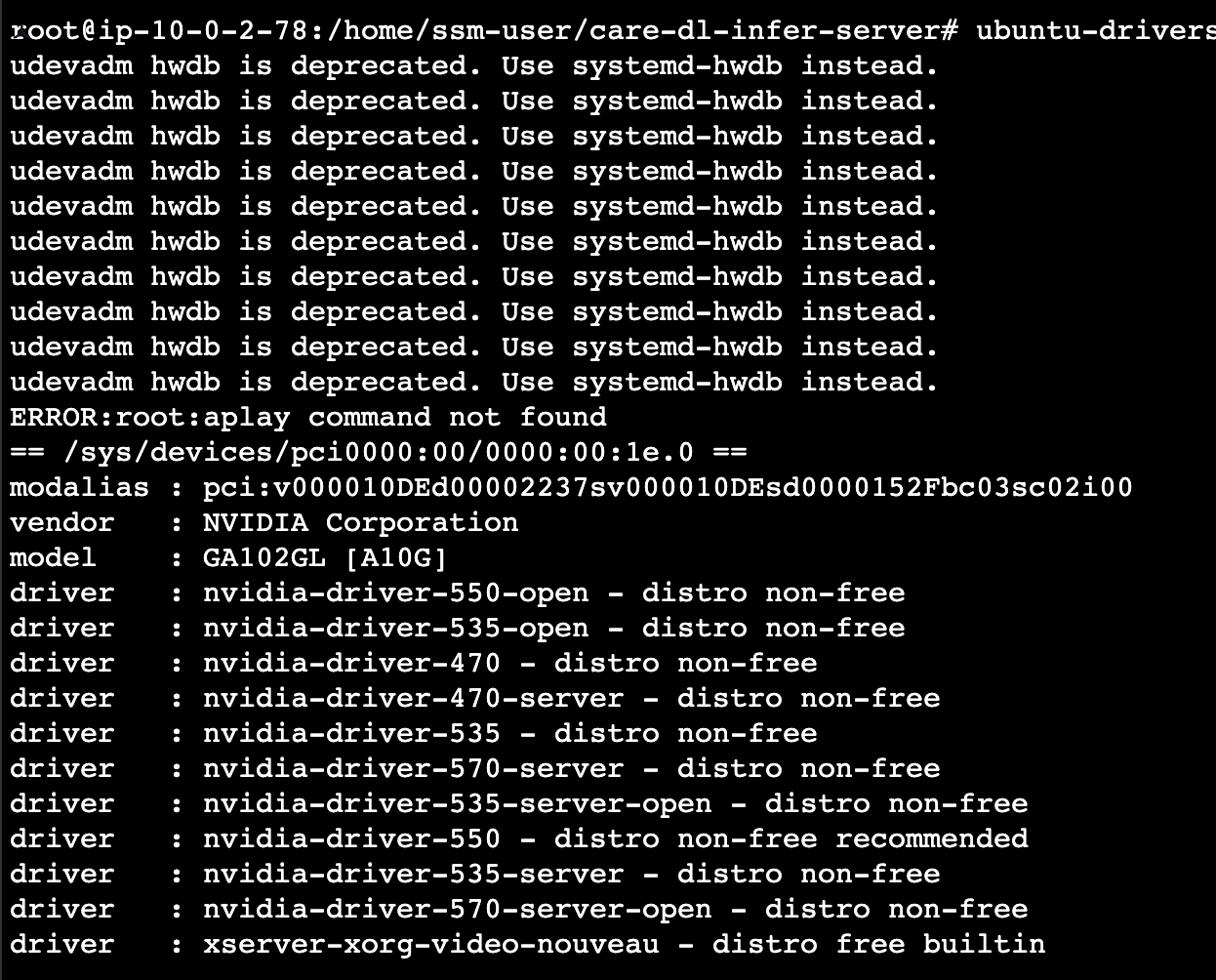

ECS Cluster 내에서 GPU 옵션이 붙어있는 EC2를 생성할 수 있었다.

원래는 EKS로 구축하려 했으나... 아직은 회사가 EKS를 받아들이기에는 시기상조

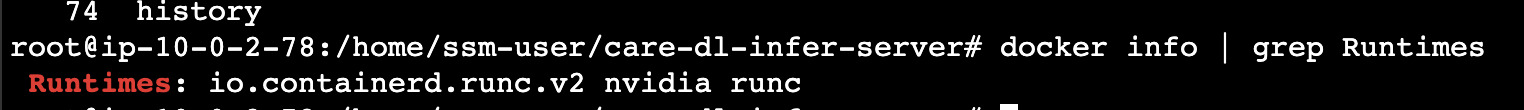

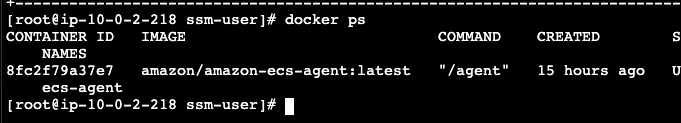

그리고 띄워봤는데, 띄우자 마자 gpu 활성화 없이 바로 gpu가 활성화 되어있네?

이전에 하루 다 날린 결과물이 허탈할 지경이었다.

좋아 목표는 아래와 같다

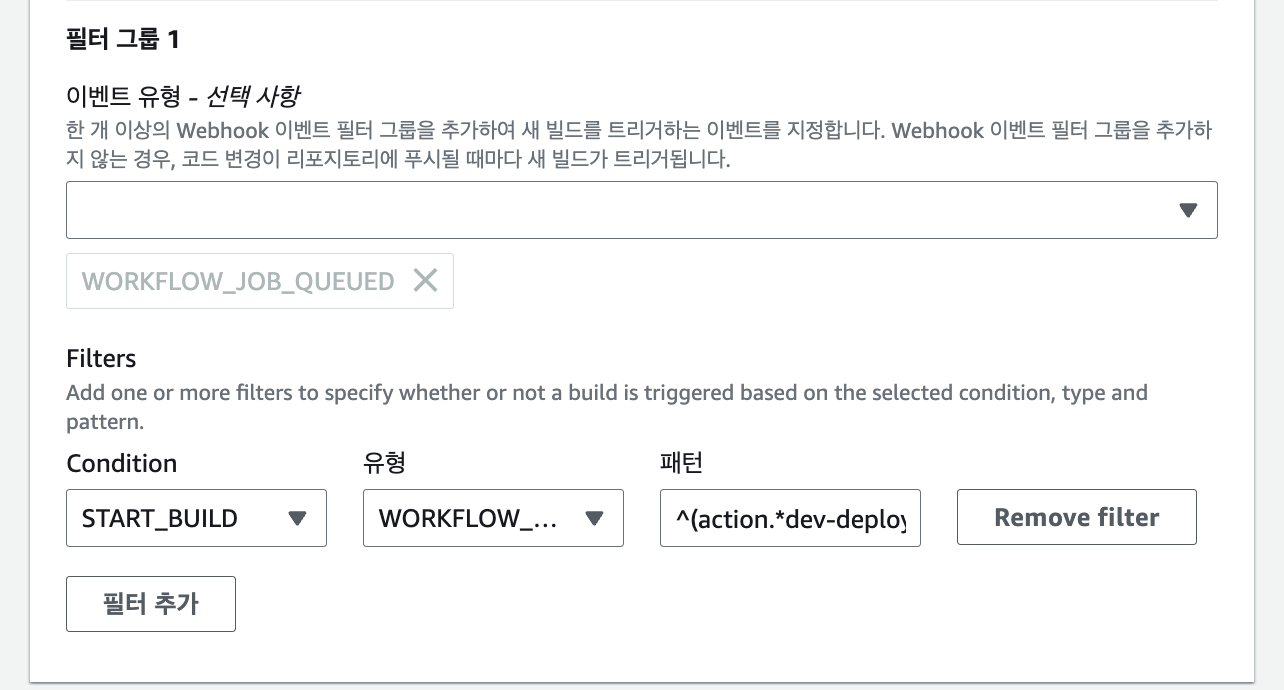

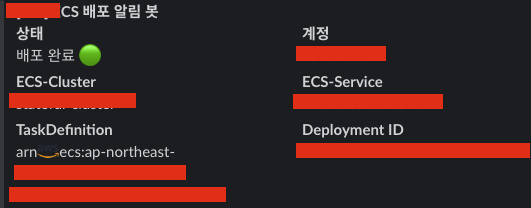

- 기존 CD 구성형태로 ECS 배포 관리

- ECS Agent를 활용하여 Self healing 구성

- 배포 알림 시스템 구성

GPU ECS Task Definition

{

"family": "<family name>",

"containerDefinitions": [

{

"name": "<ecs name>",

"image": "<image arn>",

"cpu": 0,

"memory": <memory>,

"portMappings": [

{

"name": "<server>",

"containerPort": <container port>,

"hostPort": 0,

"protocol": "tcp",

"appProtocol": "http"

}

],

"essential": true,

"environment": [

{

"name": "CUDA_VISIBLE_DEVICES",

"value": "0"

},

{

"name": "MKL_NUM_THREADS",

"value": "4"

},

{

"name": "TZ",

"value": "Asia/Seoul"

},

{

"name": "NUMEXPR_NUM_THREADS",

"value": "4"

},

{

"name": "GPU_SETTING",

"value": "0"

},

{

"name": "NUMEXPR_MAX_THREADS",

"value": "4"

},

{

"name": "NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES",

"value": "compute,utility"

},

{

"name": "OMP_NUM_THREADS",

"value": "4"

}

],

"environmentFiles": [],

"mountPoints": [],

"volumesFrom": [],

"ulimits": [

{

"name": "nofile",

"softLimit": 65536,

"hardLimit": 65536

}

],

"logConfiguration": {

"logDriver": "awsfirelens",

"options": {

"apikey": "<datadog api key>",

"compress": "gzip",

"provider": "ecs",

"dd_service": "<server>",

"Host": "http-intake.logs.datadoghq.com",

"TLS": "on",

"dd_source": "inference-server",

"dd_tags": "env:<environment>,team:<team>,role:server,app:<server>",

"Name": "datadog"

},

"secretOptions": []

},

"systemControls": [],

"resourceRequirements": [

{

"value": "1",

"type": "GPU"

}

]

},

{

"name": "datadog-agent",

"image": "public.ecr.aws/datadog/agent:latest",

"cpu": 0,

"links": [],

"portMappings": [

{

"containerPort": 8126,

"hostPort": 8126,

"protocol": "tcp"

}

],

"essential": true,

"entryPoint": [],

"command": [],

"environment": [

{

"name": "ENVIRONMENT_NAME",

"value": "<environment>"

},

{

"name": "SERVICE_NAME",

"value": "<server>"

},

{

"name": "DD_API_KEY",

"value": "<datadog api key>"

},

{

"name": "ECS_FARGATE",

"value": "true"

},

{

"name": "DD_APM_ENABLED",

"value": "true"

},

{

"name": "DD_LOGS_ENABLED",

"value": "true"

},

{

"name": "APPLICATION_NAME",

"value": "<server>"

}

],

"mountPoints": [],

"volumesFrom": [],

"logConfiguration": {

"logDriver": "awslogs",

"options": {

"awslogs-group": "<group>",

"awslogs-create-group": "true",

"awslogs-region": "ap-northeast-2",

"awslogs-stream-prefix": "ecs-service"

}

},

"systemControls": []

},

{

"name": "firelens_log_router",

"image": "amazon/aws-for-fluent-bit:stable",

"cpu": 0,

"links": [],

"portMappings": [],

"essential": true,

"entryPoint": [],

"command": [],

"environment": [

{

"name": "SERVICE_NAME",

"value": "<server>"

},

{

"name": "ENVIRONMENT_NAME",

"value": "<environment>"

},

{

"name": "APPLICATION_NAME",

"value": "<server>"

}

],

"mountPoints": [],

"volumesFrom": [],

"user": "0",

"logConfiguration": {

"logDriver": "awslogs",

"options": {

"awslogs-group": "<group>",

"awslogs-create-group": "true",

"awslogs-region": "ap-northeast-2",

"awslogs-stream-prefix": "ecs-service"

},

"secretOptions": []

},

"systemControls": [],

"firelensConfiguration": {

"type": "fluentbit",

"options": {

"config-file-type": "file",

"config-file-value": "/fluent-bit/configs/parse-json.conf",

"enable-ecs-log-metadata": "true"

}

},

"credentialSpecs": []

}

],

"executionRoleArn": "arn:aws:iam::<accountId>:role/ecsTaskExecutionRole",

"networkMode": "bridge",

"volumes": [],

"placementConstraints": [],

"requiresCompatibilities": [

"EC2"

],

"cpu": "8192",

"memory": "24576",

"runtimePlatform": {

"cpuArchitecture": "X86_64",

"operatingSystemFamily": "LINUX"

},

"enableFaultInjection": false

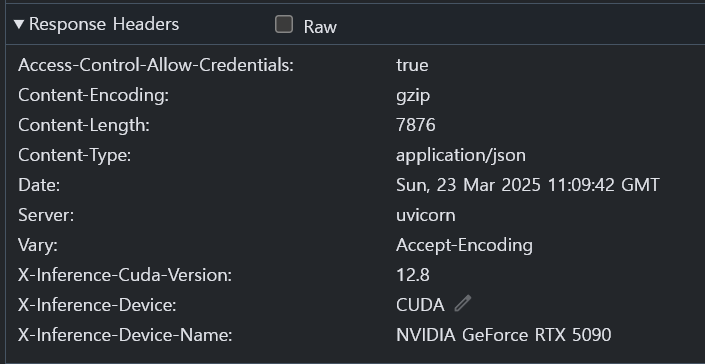

}- 기존 ECS Task Definition 과 동일하나 GPU 옵션이 몇몇 추가되었다.

- 또한 DataDog 을 사용하는 만큼, 관련 SideCar도 추가하였다.

결과는? -> 잘 동작함

Model은 어떻게 관리해야 할까?

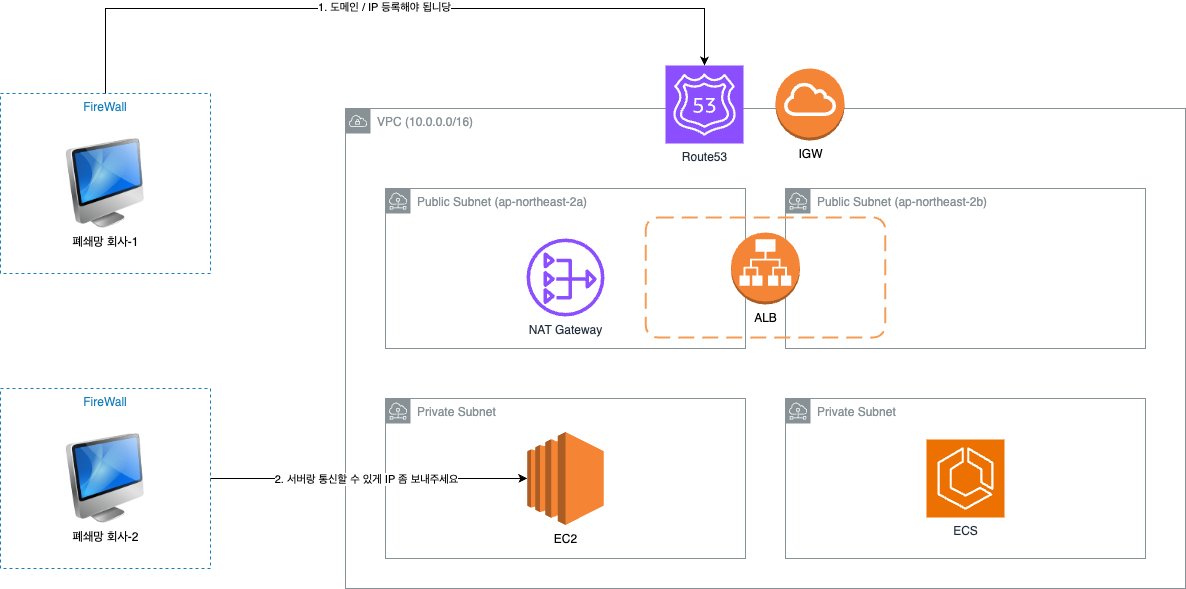

EC2 on ECS 로 구성을 하고, 나서 큰 문제는 없었으나 아래와 같은 이슈가 발생하였다.

모델 추가 변경의 건 - 첫번째 시도 (Git LFS)

Dev : 모델업데이트를 해야되는데 어떻하죠?

Devops : 모델은 VCS에 못올리나요?

Dev : 모델자체가 크기가 커서 에러가 납니다.

Devops : Git LFS로 올려야될것 같네요. 확인해보겠습니다.

모델을 생각못한건 아니지만, 아니 솔직히 생각못하긴 했다.

그래서 모델을 Git LFS를 사용하기로 했다.

git lfs install

git lfs track "~~.pt"

git lfs track "~~.lib"

git lfs track "~~.dll"

>> 산출물

## .gitattributes

* text = auto

~~.pt filter=lts diff=lfs merge=lfs -text

~~.lib filter=lts diff=lfs merge=lfs -text

~~.dll filter=lts diff=lfs merge=lfs -text근데, 이걸 설정하고 CD를 진행하려 보니 문득 이런생각이 들었다.

LFS 사용한다면?

- Git LFS를 설정 -> Git Storage 비용 발생 -> CD 내에서 LFS 관련 옵션 설정 -> 어차피 CD 할때마다 Pull / Push 함...

S3 사용한다면?

- 필요 모델 S3에 올림 -> S3 비용발생 -> CD 내에서 S3 파일다운받아서 해제

Devops : ~~님, 혹시 모델 변경이 잦을까요?

Dev : 아뇨, 잦지는 않을 것 같습니다. 현재는 개발중이라 수정이 될텐데

추후에는 한달에 한번정도만 수정 될 것 같아요

Devops : OK모델 추가 변경의 건 - 두번째 시도 ( S3 사용하자)

S3로 선택한 건, 더 편하고 비용친화적이고 관리하기 더 편할것같아서

머리아픈 LFS 보다는 S3를 선택하기로 했다.

CD 단에서 S3 데이터를 풀어서 Dockerizing 하면 끝이라고 생각했다.

## action 내에서 발췌

- name: Pull Models

run: |

aws s3 cp s3://<S3 Bucket>/models.zip .

- name: Unzip Models

run: |

unzip -o models.zip

오... 잘 동작하는데?

앞으로 해결해나가야 할 문제

- GPU 인스턴스 내 배포문제

- 현재 p5.xlarge, p5.2xlarge 타입을 사용하고 있는데

- 각각 사용할 수 있는 GPU는 1개씩이다.

- 이 얘기는 배포 시, Rolling Update가 안된다.

이 문제의 대해서는 일단 최소 인스턴스를 2개 운영하는 방식으로 구성하기로 했다.

물론 개발환경만 DeploymentConfiguration 을 조절해서 Recreate 방식으로 수정했다.

운영은 다운타임이 발생해서 일단 좋은방법이 나타날때까지 GPU 인스턴스를 2개 운영하는것으로 대체...

- 운영환경 내 비용효율화 문제

- 일단 개발환경은 SPOT 인스턴스로 대체하여, 어느정도의 비용은 낮췄다.

- 그외 더 좋은 방법이 없을까 고민했지만 -> 애초에 GPU 옵션을 사용하는 서비스에서 비용효율화... 가능할까?

- 더 좋은 방법 없을까?

- SageMaker를 고려중이다.

- 이건 좀더 공부해봐야 할 것 같다.

'Architecture > 회고 및 경험' 카테고리의 다른 글

| Vercel -> ECS 로 넘어가기 (1. 틀 잡기) (0) | 2025.05.06 |

|---|---|

| Database 권한제어 후기 (0) | 2025.04.03 |

| GPU 인스턴스 구성을 구성해보자 - 1 (0) | 2025.03.24 |

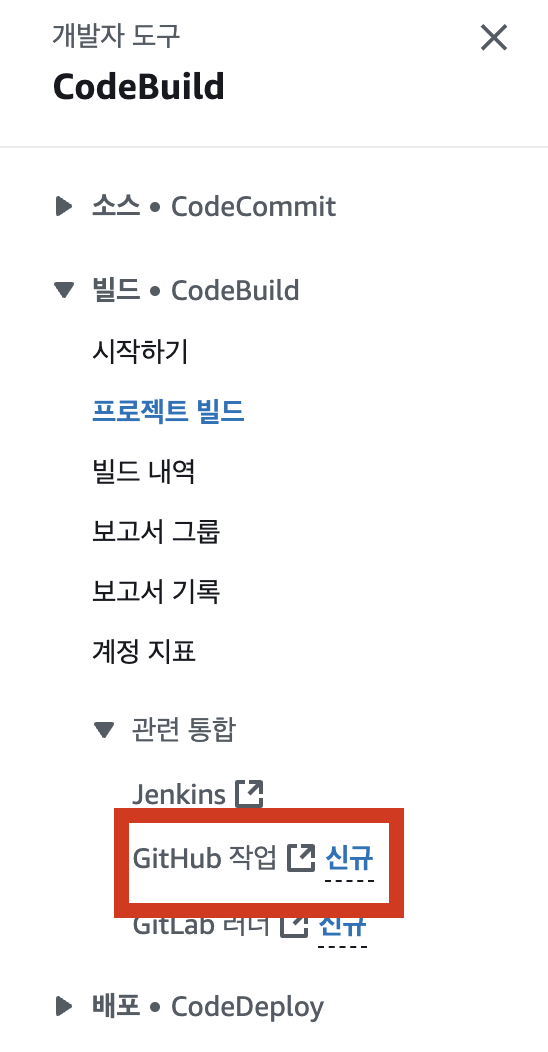

| Self Hosted -> CodeBuild (Gtihub Action) 로 넘어가기 (0) | 2025.03.16 |

| Platform Engineer의 대한 나의 생각 (0) | 2025.02.16 |